Passeggiando di collina in collina siamo partiti da Grazzano Badoglio e siamo arrivati ad Agliano Terme, in provincia di Asti, a 40 km di distanza. Le viti sono compagne fedeli. Giunti in questo paese dove il vino Barbera è il re, abbiamo visitato l’ex chiesa di San Michele dove si trova uno spazio culturale che unisce arte, vino e turismo. “BAart” ci ha accolto con un’esposizione di vini forniti dal Consorzio Barbera di Asti, vini del Monferrato e dall’Associazione Barbera Agliano.

Questo centro organizza attività enogastronomiche con la partecipazione dei ristoranti locali e fornisce informazioni sulle visite alle cantine. È così che siamo arrivati all’azienda vitivinicola Durio Adriano.

Una storia di vita con radici nel territorio

La famiglia Durio ci ha accolto nella loro azienda vinicola su una delle colline dove le viste panoramiche sono un inno al vino.

La conversazione è iniziata con Alberto, un giovane di 28 anni, terza generazione di proprietari dell’azienda agricola. Suo nonno e suo padre lavorarono le vigne per anni in modo tradizionale finché Alberto e suo fratello Alessandro entrarono nella società di famiglia e proposero dei cambiamenti. Si passò così dalla produzione di vino in damigiane a prodotti più raffinati e imbottigliati. La nuova amministrazione coniuga l’amore per la terra dei genitori con le conoscenze tecniche che il percorso universitario ha trasmesso loro.

Alberto Durio

Ho studiato ad Asti per cinque anni come tecnico agrario, e una volta finite le scuole superiori ho iniziato a lavorare qui nell’azienda di famiglia. Ho iniziato un anno prima di mio fratello perché c’è stato un periodo transitorio all’interno della nostra famiglia. Mio padre e mio nonno all’epoca avevano 12 ettari con diverse varietà: Barbera principalmente, poi c’era Dolcetto, Grignolino, tutte le richieste della loro clientela da damigiane che è un tipo di vino più da pasto, un po’meno strutturato. E poi, nonostante avessero degli appezzamenti sparsi su cinque diverse colline, vinificavano il Barbera tutto insieme. Non andavano esprimere le caratteristiche e le note di quel terroir con quel microclima. E poi quando iniziammo a lavorare mio fratello ed io, piano piano iniziammo a sperimentare e iniziammo a vinificare separatamente i vari lotti, da vedere il Barbera, come si esprime all’interno del nostro territorio, perché noi non conoscevamo, non avevamo esperienza. Volevamo vedere le caratteristiche di struttura, di colore, di acidità e di profumo sopra tutto, e mineralità, la sapidità che ti lascia il nostro territorio. Perché diciamo che varia molto. Per esempio qui, nella zona d’avanti, ti da una Barbera con un’acidità più spiccata; bisogna un affinamento molto più lungo per esprimersi. Mentre invece in un’altro posto abbiamo un poco di sabbia, e quindi un poco di frutto, di profumo, un poco quella finezza…

Tu puoi a occhi chiusi sapere se stai bevendo un Barbera d’una o d’altra zona?

Diciamo che in base alla sapidità e acidità, rieisci a dire quale è la differenza. Poi ci sono anche delle microsfumature, dovute al percentuale di sabbia, all’irrangiamento sul area, a l’umidità e anche a una presenza di falde acquifere sottostanti diverse.

Nelle nostre colline abbiamo un passagio di falda acquifera e di umidità diverso. Ad essempio, quella vigna là, se tu vai per la mattina, lì sarà più umido che se tu vai a la zona di quà. Là è secchissimo. Però se noi andiamo veder il drenaggio e la falda acquifera, lì troverai che spurga acqua. Ci sono diversi zoni d’umidità e passaggi d’aria. L’aria che arriva di queste vallate si ferma qui e rimane più fresca.

Quanti ettari lavorate?

Adesso noi siamo arrivati su 25 ettari e con mio fratello abbiamo iniziato a spiantare, perché il nostro padre a Sud aveva Moscato, Brachetto, un po’di Dolcetto… E noi abbiamo spiantato e piantatto solo più Barbera perché vogliamo esprimere con la Nizza, che è una denominazione giovane, la nostra massima espressione del vitigno Barbera, che si può produrre solo in 18 comuni, e Agliano è uno di questi comuni. Rappresenta nostra massima espressione qualitativa e si può produrre solo nel Sud, Sud’-est e Sud-ovest. Noi puntiamo molto su questa denominazione. Sono vini strutturati, un Barbera di longevità. Però non facciamo solo quello, nella parte Nord facciamo le Barbera un po’più fresche, con le più giovani. In più, in una posizione più alta facciamo un superiore, perché è una collina molto alta, e riesce un Barbera molto corposo.

Che interessante che tu e tuo fratello abbiate fatto questi cambiamenti per mettere in valore un tipo specifico di vino…

Se pensate, noi siamo la prima generazione che studia per fare questo lavoro, però noi, quando eravamo bambini, era un periodo in cui in questa zona pocchi producevano bottiglie di qualità, e nella nostra famiglia non si vedeva ancora il concetto di Barbera con qualità. Noi abbiamo visto che c`erano alcuni produttori che producevano questa tipologia di vino e volevamo esprimere anche noi quel concetto lì, ma con i nostri terreni. E quindi poi, diciamo che abbiamo preso un po’ il punto di vista degli altri, ma fatto sui nostri territori.

Che ha detto il vostro padre?

Diciamo che i cambi generazionali sono sempre un pochino difficili, però se tutto quello che c’è oggi è presente, fu prodotto grazie a lui. Inizialmente sì è stato un po’difficile, ma il nostro padre dopo ha capito la potenzialità che volevamo andare esprimere, e da lì allora ci ha aiutato a investire sopra tutto sulla tecnologia nuova di vinificazione. Perché comunque ci va tutto un approccio differente al mercato, centrato sulla qualità, l’esportazione, viaggiare, fare degli investimenti, marketing. Noi in realtà, in nove anni abbiamo fatto molto, ma dobbiamo ancora fare moltissimo.

In che senso?

Diciamo che si partiamo del vigneto, ogni annata è diversa. Non c’è una ricetta come l’anno precedente, perché tutto cambia. Noi veniamo da quatro anni di siccità molto spiccata e adesso quest’anno, questa primavera è stata la più abbondante di precipitazioni degli ultimi 70 anni. Abbiamo dovuto lavorare diversamente i terreni e i vigneti e abbiamo ottenuto un prodotto diverso, allora abbiamo dovuto avere un approccio differente sia del vigneto che della cantina.

E la vendemmia?

Negli ultimi quattro anni la vendemmia si era anticipata molto. Tradizionalmente noi partiamo sempre con lo Chardonnais verso i primi di settembre, o prendiamo come rifferimento il Barbera, verso il 20 settembre. L’anno scorso, abbiamo vendemmiato il Chardonnais il 16 di agosto e il Barbera verso i primi di settembre. Totalmente diversa. Anche perché poi rischiavi i problemi di scottatura, perche c’erano temperature parecchio alte. Dovevi fare attenzione a diversi fattori e diverse considerazioni.

Dove fatte l’imbottiglamento?

Noi, dai nostri vigneti proprietà, tutto quello che abbiamo qui, fino a quando esce la bottiglia, viene elaborato tutto da noi. Abbiamo tutto sotto controllo. Abbiamo i macchinari per l imbottiglamento, l’etichettatura, vinificazione, tutto.

Noi facciamo tutto il processo: entra il grappolo, esce la bottiglia finita.

Quale è il vostro mercato?

Il nostro mercato principale oggi è il Canada, la zona del Quebec, e poi abbiamo la Svizzera, che stà crescendo molto, poi Londra, facciamo qualcosa in Danimarca, Belgio e Germania.

Vendete tutta la produzione?

Noi, l’anno scorso siamo arrivati a produrre circa di 20.000 bittiglie. Quest’anno abbiamo aumentato perché c’era la richiesta, anche se non vogliamo fare grandi numeri, perché noi vorremmo mantenere certo tipo di livello qualitativo, vini ben strutturati, che abbiano un concetto anche di affinamento a lungo termine. Però quest’anno abbiamo passato a 30000 bottiglie, perché comunque vogliamo presentare il nostro territorio, la nostra idea, il nostro concetto anche ad altre persone.

Quante di queste 30000 bottiglie sono per esportazione e quante per consumo interno?

Noi, tendenzialmente facciamo più del 95% come clienti esteri, poi l’esportazione può darse che sia un 50 e 50, nel senso che noi facciamo tante degustazioni, abbiamo tanti clienti che vengono quà a comprare in loco, che poi se lo portano negli loro stati.

Come si chiama il tuo nonno?

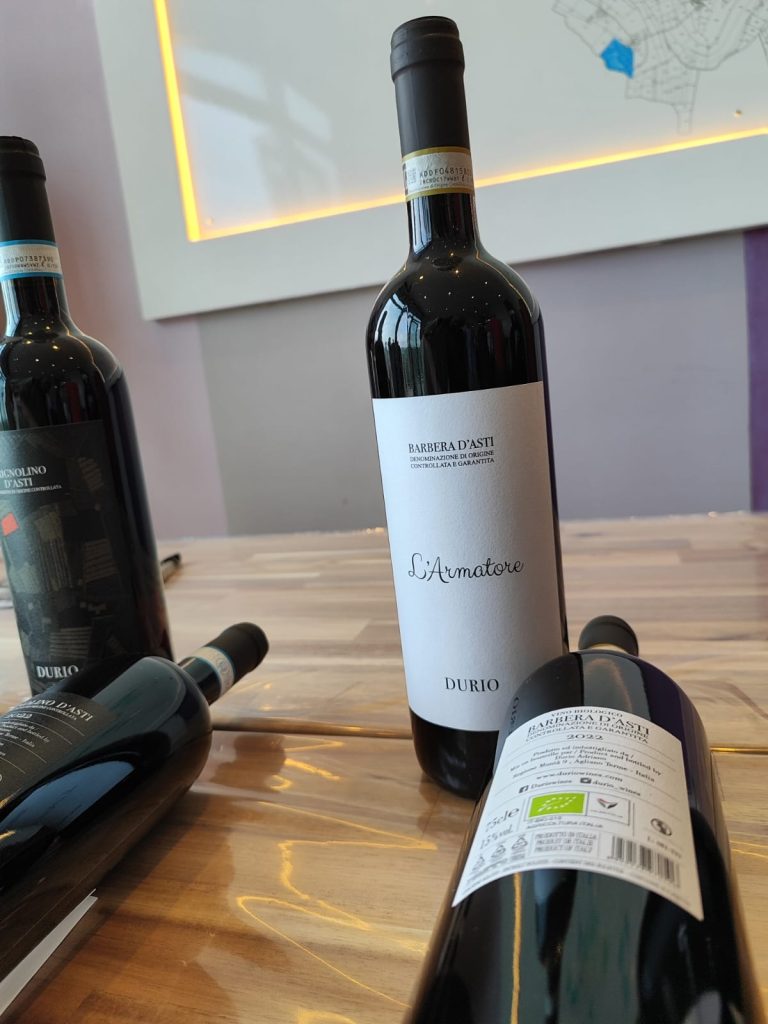

Mio nonno si chiama Guido. Oggi ha 96 anni e è sempre attivo. È lui che ha fondato quella azienda. La nostra famiglia è originaria delle Langhe, più precisamente a Cossano Belbo, zona del Moscato di Asti, vicino a Santo Stefano Belbo, e quindi durante la Seconda Guerra Mondiale era una zona difficile perché è molto calda, in un periodo di guerra, famiglie numerose come erano all’epoca e poca roba da mangiare. Quindi si viveva allora la malora. La malora era il concetto di vita di Langa, di famiglie numerose, terra povera di bassa produzione e fatiga tanta, perché era terra pietrosa, difficili trasporti, anche portare giù i grani… Era una vita molto molto dura e poi avevano un piccolo appezzamento, e essendo in tanti, mio nonno e i suoi fratelli decisero di iniziare a lavorare nei paesi limitrofi, quindi a Calosso, Costigliole, e infine, nei primi anni 50, sono arrivati qui a Agliano. Mio nonno ha incontrato mia nonna e iniziarono a fare una mezzadria per un agricoltore genovese. All’epoca, mezzadria era un contratto tra un proprietario di terre e un mezzadro, che comprava tutte le spese, però dopo, il raccolto se divideva in due. Era molto difficile lo stilo di vita. Lavoravi tanto, e dopo dovevi dividere il raccolto. Poi mio nonno ha comprato questa azienda, perché questa persona ha dato la possibilità alla nostra famiglia di acquistarla. È stato una gran cosa. Le abbimo dedicato una bottiglia, perché grazie a questa persona stiamo qui. Perché a volte, terminata l’annata agraria ti mandavano via, perché avevano paura magari che iniziassi a diventare troppo proprietario. Invece questa persona ha tenuto conto di mio nonno, e per ringraziarla abbiamo rimembrato questa bottiglia. La chiamamo L’Armatore. È un Barbera d’Asti strutturato e corposo. Il nome di questa persona era Commendatore Corsiglia, ma lui era armatore. Un armatore è la persona che ha una compagnia di navi che fa trasporti. Lui aveva questa tipologia di lavoro. Era un imprenditore. Vendeva prodotti alle navi, nei porti, comerciava… e in più come investimento, venuto a Agliano si era innamorato di questa collina e ha comprato una cascina qua, e dopo, un’altra cascina, e poi con il tempo, la famiglia ha deciso di ritornare a Genova e lui a venduto la proprietà e è finita qui la loro storia.

Mio nonno si chiama Guido; mio papà, Adriano; mio fratello Alessandro ed io Alberto. Speriamo che in futuro ci saranno nuove generazioni. Mio fratello ha una bambina che si chiama Adele. Sarebbe buono avere una donna all’interno della nostra azienda.

Tu dove sei nato?

Io sono nato qua. Qui ci stai anche per passione. Quando nasci in queste colline, conosci ogni singolo posto, per te rappresentante d’ uno scorso d’infanzia. Magari in quella vigna lì il nonno ti portava e mangiavi la pesca, perché sono le pesche da vigna che si raccolgono in vendemmia, oppure con gli amici che si andava in bici a 14 anni… Tutte le cose ti ricollegano con questa zona. E per me, è uno stilo di vita che mi piace tantissimo. In realtà, quando abbiamo iniziato mia mamma non voleva tanto che lo facessimo. Perché diciamo che noi lavoriamo sempre. Vacanze, poche… Ma noi avevamo il nostro progetto, che volvevamo realizzare e così siamo andati avanti.

E avete cambiato molte cose…

In questa attività devi avere una mentalità elastica. Inizialmente, mio fratello ed io eravamo molto chiusi, forse lo siamo ancora, ma abbiamo dovuto imparare delle lingue diverse, devi anche saperti approciare alla critica, che devi capirla come costruttiva, non per offenderti. Invece sono persone che si offendono. La critica è fondamentale in questo lavoro, perché devi capire dove svagli per fare meglio e cercare di lavorare diversamente. E anche elastici sopra tutto perché in annate di siccità o di tempeste, devi anche cercare di reagire e cercare di esprimere le caratteristiche di quell’annata lì. Noi lavoriamo con la natura, e quindi ogni anno è diverso e ogni anno dobbiamo esprimere questa cosa. A me piace questo, nel senso che è una cosa naturale, è un approccio alla natura, sempre diverso. Il vino cambia ogni anno, perché dipende anche da quanto caldo ha fatto, da quanto iraggiamento solare c’è stato… Abbiamo sempre delle differenze.

I vostri vicini lavorano anche dello stesso modo, con nuove generazioni di produttori?

Assolutamente sì. Io sono molto orgoglioso di Agliano, perché una volta era un paese dove magari c’era un po’di competizione tra i produttori, invece noi, giovani, abbiamo avuto la fortuna di andare a scuola insieme e siamo diventati amici e adesso, se avete visitato l’evento Bard, avete visto che ci è stata una associazione di produttori. E quindi c’è stato un gruppo, perché questo territorio qui secondo noi è bellissimo e debbe essere presentato. Tanta gente non lo conosce. Per me e Allessandro è stata anche una spinta in più, di avere altri ragazzi come noi che affrontavano gli stessi problemi generazionali per cambio. Perché se sei da solo, a volti ti lasci un po’andare, è difficile. Invece, tutti insieme, poi si parla, si vede che sono gli stessi problemi, prendi coragio e si va avanti… Noi siamo qui, ma qui sotto c’è Filippa, che è un’altra produttora con la Cascina La Rosa, poi abbiamo Paulo Bianco, ci sono diversi produttori in questa zona…

Alessandro Durio

Quale è la tua responsabilità nell’azienda.

La burocrazia e la parte che va dalla trasformazione fino alla commercializzazione.

Quale è la tecnologia che si usa qua?

Come tecnologia di trasformazione, diciamo che abbiamo automatizzato tanti passagi manuali come il trasporto dell’uva. Il resto della tecnologia è rimasta molto basica. Per la pigiatura è rimasto lo stesso mecanismo che avevamo 50 anni fa, ovviamente miglorato, però comunque rimaniamo sempre su quelli stessi processi. Per la pressatura, quando l’uva finisce di fermentare e tu vai a pressare, è cambiato pratticamente solo il sistema, ma è pneumatico, quindi molto semplice. Il massimo della tecnologia la ritroviamo nell’imbottigliamento. Con l’utilizzo d’azoto, per eliminare il contatto con l’ossigeno, vuoto alla tappatura… Più che altro, la tecnologia si concentra sull’eliminazione di ossigeno. Perché l’ossigeno è importante per l’evoluzione del vino, ma quando si ritrova in grosse quantità può essere un danno.

Si può conservare Il Barbera in bottiglia? Per quanto tempo?

Si può perché negli ultimi 10 anni è cambiata la qualità. Si ottiene molto meno produzione per uva/ettero, e questo ti consente di avere più struttura, più alcol, un buon equilibrio acido, che sono tutti fattori che ti consentono di andare a invecchiare quel vino in bottiglia in casa, cosa che invece il Barbera d’una volta era un concetto industriale, di quantità. Invece adesso no. Sono cambiate tutte le tematiche e comunque è cambiata anche la mentalità del produttore. Oggi diciamo che il Barbera concorre con molti altri vini che sono famosi a livello internazionale perché il suo buon grado acido, la sua struttura e il colore vanno a far sì che si presente un prodotto di notevole eleganza. Un altro fattore molto importante che riguarda il Barbera è la fruttuosità che ritrovi all’interno del calice e l’assenza di tannini, perché la Barbera è un grappolo, un vitigno che ha veramente pochi tannini. Quelli che ritrovi di tannini è perché è comunque invecchiato in legno. Cosa completamente differente dal Nebiolo. Il Nebiolo ha tanti tannini, ma non ha acidità. Nel Barbera si trova una buona acidità, quindi ti pulisci la bocca durante una degustazione, soprattutto quando abini con salami e grasse. Questo fa che il dolce dovuto al frutto del Barbera si avvicine molto di più alle nuove generazioni rispetto magari a un Nebiolo. Noi siamo una generazione delle cose dolce (la Coca Cola, la Fanta). Il Barbera non stò dicendo che sia un succo di frutta, però ha comunque quel richiamo dolce fruttato alla fine, a seconda dei produttori e tipo di vinificazione, però stà puntando molto sulla frutta, soprattutto quando è giovane e va sì che le nuove generazioni, quindi i nuovi mercati, possano accoglierlo meglio che magari un vino troppo strutturato, troppi tannini, ecc. L’acidità è molto importante, perché ti da freschezza in degustazione.

A che temperatura si beve il Barbera?

Il Barbera lo puoi bere tra i 18 e 20 gradi, anche 17. Ma dobbiamo togliere il concetto di “vino a temperatura ambiente”. Perché se sei d’estate, la temperatura ambiente è 40 gradi. Se lo bevi troppo caldo, ci diventa anche pesante a livello strutturale; troppo freddo, va eliminare sensori che sono molto positivi.

Lo puoi conservare in cantina?

Sì, ma la temperatura di conservazione è meglio se gira tra 10 o 14 gradi. La conservazione rispetto al servizio sono due cose diverse. 10 a 14 gradi è molto meglio che un 16 a 18. Perché comunque la temperatura alta aumenta l’ossidazione.

La raggione per laquale noi stiamo spingendo tanto sul Barbera è che ci ritroviamo all’interno della zona del Nizza DOCG. La Barbera è un vitigno importantissimo nel Piemonte. Si divide in due zone: la Barbera d’Asti e la Barbera d’Alba. Agliano è in centro. Noi e Nizza, siamo due dei 18 comuni in questa direzzione, dov’è la migliore selezione di Barbera che si trova adesso. Il Nizza lo puoi solo produrre con esposizioni Sud, Sud-est e Sud-ovest, cento per cento Barbera e lo devi affinare minimo 18 mesi. Affinare vuol dire che di cui 18 mesi, minimo 6 mesi deve essere in legno. Poi puoi fare 6 mesi in acciaio, 6 mesi in legno e 6 mesi in bottiglia. Noi facciamo direttamente 18 mesi in legno per il Nizza DOCG, che è il top di gamma che c’è adesso. È la migliore espressione di Barbera che puoi trovare in questo momento.

Quando nasce il Nizza DOCG?

In realtà il Nizza parte come “Barbera d’Asti Superiore sotto zona Nizza” nei primi anni 2000. Diventa Nizza DOCG in 2014. L’anno scorso abbiamo raggiunto il millone di bottiglie. Oggi raggiungiamo circa 90 associati, su 120 cantine che puoi trovare in Nizza.

Perché pensi che solo il 30 % dei proprietari passando d’una generazione all’altra? I giovani non sono interessati?

Ce ne sono tanti fattori. Uno è il fattore economico, perché non è più un investimento sicuro. Una buona parte del lavoro è diventata una burocrazia, perché esportando, i controlli sono diventati una cosa pesante. Certificazioni e tante cose così… Altri trovano altri soluzioni all’estero e quindi vanno fuori. Il passagio generazionale non è mai facile. Noi siamo stati affortunati nel senzo che c’era anche mio fratello, e in due fai forza. Se sei solo uno, ti trovi in contrasto con tuo padre, lasci perdere. E per dire sinceramente, quando siamo entrati in azienda abbiamo cambiato tutto: mentalità, sistema di produzione, clientela, tutto. È stato un lavoro enorme. L’abbiamo fatto perché eravamo giovani, perché tante cose non le sapevamo…

Quanto tempo posso conservare il Barbera in bottiglia?

A seconda dell’estruttura. Ho parlato del Nizza, perché il Nizza è quello chi può andare a 8, 9, 10 anni. A seconda del tipo di produttore. Più aumenta la qualità, più tempo lo puoi conservare.

Quale è il prezzo promedio d’un Barbera di qua e del Nizza?

È difficile a dire perché c’è un ventaglio esagerato. Il mio Barbera stà tra gli 8 e 10 euro. C’è invece chi va molto in su e che arriva quasi a 50 la bottiglia. Il Nizza parte d’una base di 17 fino a andare a 60. Per il nostro Nizza noi siamo a 23. Ma diciamo che il rango di base per il Nizza è più o meno sui 20 euro. 60 euro sono i reserva, ma gli conti su una mano.